巨資二A 廖翊崴 05170131

研究:暖化升溫3.2°C 亞馬遜50%物種逃不過滅絕

發表日期 2018/03/28

本報2018年3月28日綜合外電報導,姜唯編譯;周念學審校

研究發現,按照本世紀末預測,也就是暖化升溫3.2°C的情境下,可能導致亞馬遜流失幾乎50%的動物物種。

研究人員檢視在全球35個自然生態最豐富地區,氣候變遷對近8萬種植物和動物的影響,發現若不積極因應氣候變遷,亞馬遜、加拉巴戈群島、馬達加斯加以及歐洲海岸和加勒比海等世界上生物多樣性最豐富的地區,超過一半的野生動植物,可能因溫度上升而在本世紀末面臨滅絕。

由世界野生動植物基金會(WWF)、東英吉利大學和詹姆斯庫克大學合作的研究,探討了三種不同的氣候變遷情境:全球氣溫上升2°C——即巴黎氣候協定中規定的上限、上升3.2°C——即本世紀末升溫預測、上升4.5°C——碳排放持續上升的結果。

結果顯示,全球平均氣溫升高4.5°C將對植物和動物造成毀滅性影響,亞馬遜面臨植物物種減少69%的風險。3.2°C的升溫可能導致亞馬遜流失幾乎50%的動物物種。

在以生物多樣性聞名的島國馬達加斯加,大約60%的物種瀕臨滅絕 ,在非洲南部的米揚博林地,則有高達80%的哺乳動物瀕臨滅絕。

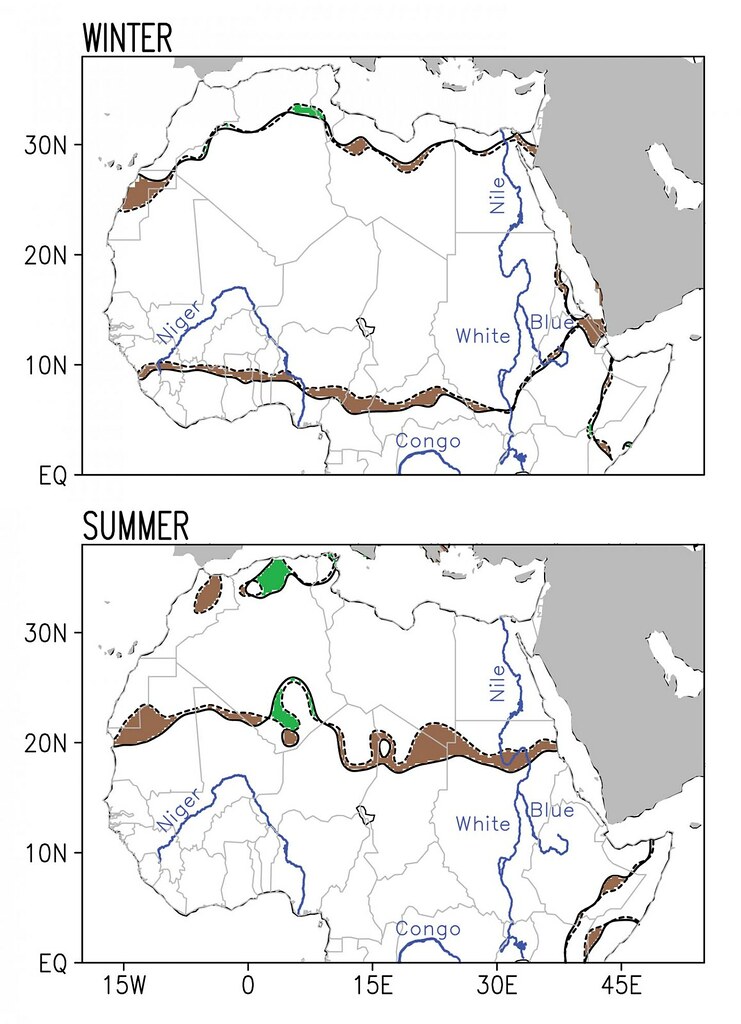

研究警告,氣候變遷導致平均氣溫升高和天氣不穩定等現象,也會衝擊動植物生態,地中海、馬達加斯加和阿根廷塞拉多—潘塔納爾的降雨量會明顯減少。

這可能影響非洲象的水源供給,這些大象需要每天喝大約150-300升水。

不斷上升的海平面,將淹沒印度和孟加拉海岸線上的世界最大蘇達班紅樹林,當地是重要的老虎繁殖地。

主要研究者、UEA廷德爾氣候變化研究中心華倫(Rachel Warren)教授表示:「我們的研究量化了限制暖化在2°C對全球35個生物多樣性熱點的好處。」

「我們研究了8萬種植物、哺乳動物、鳥類、爬蟲和兩棲動物發現,如果沒有氣候政策,50%的物種可能會從這些地區流失。但是如果全球暖化可限制在工業化前以上2°C內,這個比例可降至25%。」

「我們沒有研究將升溫限制在1.5°C以內會怎麼樣,但預期可以保護更多的野生動物。」

心得:

人類肆意破壞環境,認為自身凌駕於環境之上,然而終究逃不過極端氣候、全球暖化所造成的影響,最終人類也只不過是環境中的一份子 。在各國不斷開墾雨林、經濟建設的同時,我們應當思考如何與環境共存,繼續濫墾濫伐不斷建設的成果,最終可能導致地球的滅亡。過去人類曾因過度使氟氯烃,造成南極臭氧層的破洞,從而導致白內障、皮膚癌的患者增加,如今因為人們大幅減少使用該物的產品,臭氧層的破洞已逐漸恢復。正如上述的例子一樣,對於動植物物種的保護,也是如此,我們應當減少溫室氣體的排放,多多使用綠色能源,將升溫的限制在一定範圍內,保護更多的物種。